こんにちは、ユキムラです!

【小田原城】といえば、戦国時代に関東を治めていた「後北条氏」の本拠地として有名ですよね。

現在のお城は江戸時代に造られ、天守閣からの絶景が眺められる「観光スポット」のイメージが強いです。

しかし戦国時代には、豊臣秀吉の20万人の大軍に攻められた【小田原合戦】の舞台になります。

しかしこの時、秀吉の大軍は小田原城に攻め込むことができず、北条氏の降伏まで待ち続けることになりました。

その理由の1つとして【総構(そうがまえ)】という、城の造りがあったといわれています。

そこで今回は、小田原城の総構を攻めて、その秘密に迫っていきましょう!

小田原城の総構って何?

小田原城の総構えは【北条氏政・氏直】によって造られた城の防衛施設です。(写真の黄緑と緑の境目部分)

通常のお城といえば、お城と城下町が別々にあるといったイメージですよね。

しかし小田原城の場合、城下町も城に取り込んだ造りになっています。

この取り込んだものが、総構えとなっていて【堀・土塁】によって囲まれていました。

その全長は約9Kmに及び、現在は山側を中心にその一部が遺構として残っています。

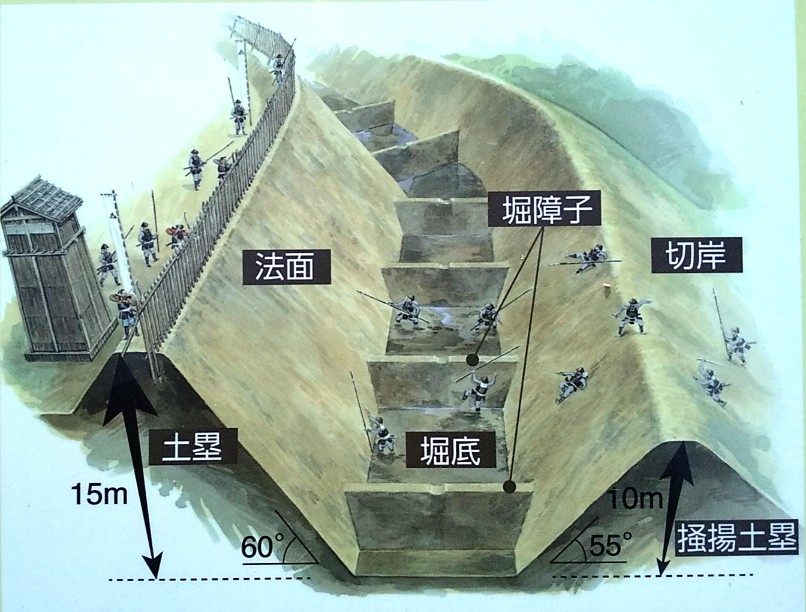

総構えの構造は、現地の案内板に書かれていました。

写真左上が小田原城内・右側が攻め手側となっています。

堀底から城内までは15mも高さがあり、堀に落ちれば脱出はほぼ不可能です。

堀は北条氏特有の【障子堀】となっていて、敵の横移動を防ぐものでした。

また、攻め手側には【掻揚(かきあげ)土塁】があり、土塁の頂点から城内まで一直線に見えるという仕掛けになっています。

これにより攻め手の軍勢は、直前まで堀の存在が分からない、恐ろしい仕掛けとなっていました。

総構を攻める

それでは実際に攻めていきましょう。

今回は山側の総構えから攻めていきます。

小田原駅東口からスタートしますが、さっそく北条家ゆかりのものが見えてきました。

【北条早雲】の銅像です。

北条五代の礎を築いた人物ですが、早雲自体は小田原城ではなく、伊豆の「韮山城」を本拠地としていたみたいです。

北条家は後に滅亡しますが、こんなに立派な銅像を建ててしまうとは、北条家が領民に慕われていた証でしょう。

城下張出

小田原駅東口から約分、最初の総構えは【城下張出(しろしたはりだし)】です。

この場所は高さが約5mほどの「土塁」が残っています。

土塁の横は通路のようになっていますが、かつてはここに障子堀があり、落ちたら登れない「蟻地獄」が待ち受けていました。

「堀」も若干残っていますが、当時の深さはなく埋没しています。

しかし400年前の遺構が分かりやすく残っていて、戦国時代の雰囲気がよく分かる場所です。

土塁の上は小さな広場となっていて、現在も一時避難所としつと活用されています。

また、この場所には城の出入口があったみたいですが、現在はよく分かりません。

山ノ神堀切

城下張出から西側へ歩いてきました。

ここには【山の神堀切(やまのかみほりきり)】があります。

この場所は箱根山から続く「谷津山丘陵」を分断するために仕切られた堀がありました。

少し奥へ進んでいくと、総構えの遺構が残っています。

左側の土塁は当時の傾斜より緩くなっていますが、それでもその規模に驚きます。

また、山の神堀切は【掻き揚げ土塁】がもっとも良く残る場所で、現在でも約2mほどの土塁を見ることができ、当時を想像した見学をすることができますよ!

堀があった場所から、土塁を見上げたアングルです。

堀は完全に埋まってしまっていますが、土塁の迫力は感じられます。

これだけの規模がある土塁を、当時の人はよく造ったものだと、感心してしまいました。

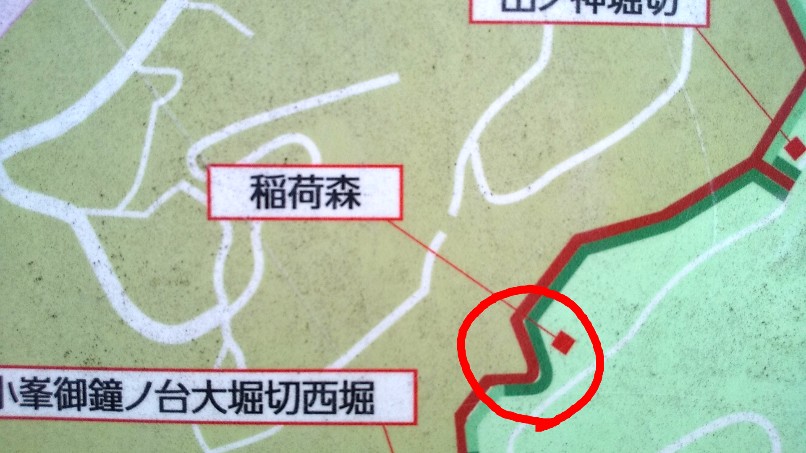

稲荷森

山の神堀切からさらに西側へやってきました。

次に訪れたのが【稲荷森(いなりもり)】です。

総構えの見学には道に看板が設置されているので、とても訪れやすくなっています。

総構えに戻りましょう。

稲荷森は「土塁・堀・掻き揚げ土塁」のすべてが残っている場所で、小田原城総構えのなかで必ず見ておきたいスポットです。

この地点はカーブを描いていて、城の外郭部分をとても実感することができます。

ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

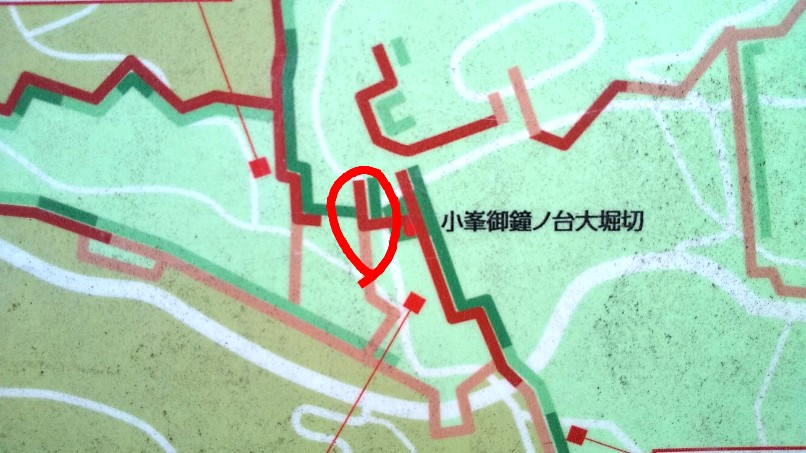

小峰御鐘ノ台堀切

小田原城総構え最大の見どころが【小峰御鐘ノ台堀切(こみねおかねのだいほりきり)】です。

当時は「西堀・中堀・東堀」と3つの堀が並んでいて、こちら側の防御を重視していたことが見受けられます。

西堀

まずは西堀から見ていきましょう。

小峰の堀切は箱根山から続く「」を分断する目的で掘られたものです。

西堀へは案内板の奥に緩やかな登り坂があるので、少し歩けば到着します。

すると、ちょっとした広場に出ました。

当時はこの場所も堀がありましたが、現在は埋められてしまっていて、その痕跡は分かりません。

少し奥に進むと、いきなり堀が姿を現しました。

この堀が【西堀】です。

西堀は下に降りることができ、堀底から土塁を眺めることができますよ。

中堀

続いてやってきたのが【中堀】です。

「西堀・東堀」の間に挟まれた中堀は、現在でも遺構が残っていますが、一部埋まってしまっている場所があります。

堀底は舗装されていて、両脇を眺めれば堀だったことが実感できます。

舗装されていたのは少し残念ですが、歩きやすいので良しとしましょう。

中堀は途中で折れ曲がる場所があり、次の「東堀」へと続いていきます。

東堀

小田原城総構えのなかで、もっとも綺麗な堀を見れるのが【東堀】です。

実際に歩いてみると、想像以上に綺麗な堀でした。

この場所も堀底が歩けるので、ぜひ歩いてみてください。

その迫力が分かり、狙い撃ちにされるイメージが湧く場所でした。

途中には堀が折れ曲がる「横矢掛り」もあり、堀に落ちたものは絶対に先へ進ませないという、意気込みが伝わってきます。

香林寺山西

総構えの西側近くまでやってきました。

このあたりも遺構が残っていて、まずは【香林寺山西】です。

途中に【御鐘ノ台】という石碑があるので、さらに先へ進んでいきます。

すると、土塁が見えてきました。

香林寺山西には土塁と堀の跡がありますが、土塁のみ確認することができ、堀は草が生い茂って分かりませんでした。

この付近は土地が狭くなり、総構えの先端に向かっていることを実感できます。

水之尾口櫓台

さて、総構えの最西端【水之尾口櫓台】までやってきました。

かつては櫓台があったようですが、現在は茶畑があり、遺構をみることはできませんでした。

ここからの眺望はかなり良く、相模湾まで見渡すことができました。

下の街並みは、鴨宮・国府津方面です。

眺望が良いということは、見張りをするには最適な場所だったことを実感できます。

三の丸外郭新堀

小峰の堀切から少し南側に来ました。

この場所にあるのが【三の丸外郭新堀土塁】です。

かつては小峰の東堀から、この新堀土塁がある場所まで堀が繋がっていました。

現在は写真のように、道路となっています。

私が訪れたときには台風の影響で、見学することができませんでした。

また機会があるときに、訪問したいと思ってます。

最後に

楽しんでいただけましたか?

かつて巨大城郭だった小田原城は、総構えによって最強の防御力を誇っていたことを実感できました。

みなさんも小田原にお越しの際には、総構えを見学して戦国時代を味わってみてはいかがでしょうか。

それではこのあたりで!

コメント